La crise du coronavirus peut apparaître comme un accident historique, une épidémie accidentelle qui n’a eu de forts impacts économiques que parce que nos sociétés modernes ont refusé la fatalité (le décès de centaines de milliers de personnes, en majorité fragiles ou âgées) et confiné leurs populations. Il ne s’agirait que de réparer les dégâts causés par la mise à l’arrêt des économies, puis de repartir comme avant. En réalité, la crise du coronavirus doit être interprétée comme un élément d’une crise écologique plus générale, qui menace l’humanité, qui s’inscrit dans une crise économique et sociale qui frappe les pays développés, qui reflète les impasses du capitalisme financier mondialisé : instabilité financière, hausse des inégalités, précarisation d’une partie de la population. Un tournant est nécessaire ; en même temps, il nécessite de profonds changements dans le mode de vie et les aspirations de la masse de la population, de sorte qu’il est peu probable qu’il ait lieu spontanément. La crise sanitaire est un nouvel avertissement, mais sera-t-il entendu ?

Trois sorties de la crise du Coronavirus sont envisageables : l’exacerbation libérale, le compromis social-écologique, le grand tournant. Nous esquisserons la première, avant de discuter des deux autres.

Comme avant, pire qu’avant…

Les économies des pays développés ont été fortement frappées par la crise du Coronavirus. Même si, en France par exemple, l’État va finalement supporter 75 % de la chute de PIB qui serait de l’ordre de 12 % en 2020, les agents privés vont en supporter 25 % (soit environ, 10 % pour les ménages, 15 % pour les entreprises). La baisse du revenu des ménages va frapper à la fois des personnes en situation précaire, privées de leurs petits boulots, des salariés en CDI ou en contrat court non renouvelé, des jeunes qui ne trouveront pas de premier emploi, des indépendants (le coiffeur, la dentiste, l’artiste, le petit entrepreneur). La crise frappe surtout les entreprises. De nombreuses entreprises ont dû cesser leurs activités, en raison des contraintes sanitaires ; d’autres ont dû les restreindre par manque de personnel. Les commerces subissent des pertes importantes de chiffres d’affaires après celles liées au mouvement des gilets jaunes et aux grèves sur les retraites. Beaucoup d’entreprises auront des pertes d’exploitation importantes, qui vont assécher leur trésorerie. Les plus fragiles vont faire faillite. De nombreux secteurs (aéronautique, automobile, publicité, tourisme, loisirs, culture, etc.) sont dans la plus grande incertitude quant à leur avenir. Cela les amène à suspendre leurs embauches et à préparer des plans de licenciements. Une spirale dépressive peut s’engager.

La crise se traduira par une hausse importante de la dette publique (qui atteindra 115% du PIB, fin 2021, pour la France). Une partie importance de cette dette sera portée par les organismes de protection sociale (la Sécurité sociale et Pôle emploi), ce qui va les fragiliser durablement, alors qu’un choc de cette nature devrait être assumé par l’État a fortiori lorsque celui-ci bénéficie de possibilités d’emprunts à taux nuls.

Par ailleurs, les entreprises françaises se plaignent toujours de leur manque de compétitivité qu’elles attribuent au niveau trop élevé des cotisations sociales et des impôts à la production, au droit du travail trop rigide et à des normes trop contraignantes en France. Elles oublient leurs responsabilités dans les difficultés actuelles de l’économie française : le choix de la financiarisation (qui conduit à des endettements excessifs), le choix des délocalisations (qui détruit le tissu industriel national), les pressions sur la main-d’œuvre (qui conduisent à la perte de savoir-faire), le refus de la politique industrielle.

Ainsi, pour le patronat et ses économistes, la sortie de crise demanderait essentiellement une forte baisse des impôts à la production , des mesures d’aides à l’investissement (possibilité d’amortissement accéléré), un nouvel allègement du droit du travail (qui, dans l’idéal, reposerait uniquement sur les normes européennes et des accords d’entreprises), la sous-indexation durable (ou mieux la baisse) du SMIC et des prestations sociales, des mesures d’austérité pour réduire les dépenses publiques et sociales (à la fois pour baisser les impôts et les cotisations sociales et pour réduire la dette publique). Pour maintenir leur emploi, les salariés devraient accepter des baisses de salaire ou des hausses de la durée du travail.

Cependant, ce plan se heurte à plusieurs obstacles :

– Le fonctionnement de l’économie marchande a été bouleversé par la crise. En somme, l’économie a été gérée, pendant la crise, selon le principe : « À chacun selon ses besoins », tant pour les salariés que pour les entreprises. Le retour à la situation antérieure sera difficile : il faudra longtemps continuer à soutenir les entreprises, à maintenir, plus ou moins, les salaires de travailleurs privés d’emploi. La suppression de ces aides sera difficile, si elle se traduit par de nombreuses faillites, la hausse du chômage et de la précarité.

– Il n’est pas assuré que l’économie reparte rapidement. Certes, les ménages ont globalement accumulé une importante épargne involontaire, du fait du confinement et des fermetures de commerces et services. Mais leur consommation risque de deme ménages urer morose dans la mesure où le déconfinement ne sera que lent, où les ont subi un choc psychologique important (la prise de conscience de la fragilité du monde), où ils peuvent légitimement craindre les mesures d’austérité, qui devraient être violentes s’il faut à la fois compenser la baisse des impôts des entreprises et réduire la dette publique, où beaucoup de salariés sont sous la menace du chômage (pour eux et leurs enfants).

– La loi Travail de 2018 a instauré des « accords de performance collective » qui permettent aux entreprises d’imposer à leurs salariés des baisses de salaires ou des hausses de temps de travail, en jouant de la menace de licenciements. Leur généralisation aurait un effet dépressif et découragerait l’implication des travailleurs dans leur entreprise.

– Sur le plan de l’emploi, le risque est grand d’un fort développement du chômage tant en raison des faillites d’entreprises, que de la baisse d’activité de certains secteurs (transports, hôtellerie-restauration, commerces, industrie), que de la libéralisation du droit du travail. L’incertitude sur l’avenir limitera drastiquement les nouvelles embauches, au détriment tout particulièrement des jeunes.

– Retrouver la compétitivité par la baisse des salaires et des effectifs, la réduction des dépenses publiques et sociales impliquerait une forte baisse du pouvoir d’achat des ménages, d’autant plus que cette stratégie serait généralisée en Europe. Dans la conjoncture actuelle, il est vain de penser que la baisse de la consommation sera compensée par des gains sur les marchés extra-européens ou par une vive reprise de l’investissement (compte tenu de l’incertitude sur l’avenir).

– Si le gouvernement optait pour l’austérité, plutôt que sur le soutien promis, les services publics seraient paupérisés (hôpitaux, enseignement), ce qui se heurterait à la mobilisation du personnel, qui aurait le soutien de la population.

– Les grandes réformes envisagées par le gouvernement (retraites, chômage, revenu universel d’activité) sont en panne ; elles apparaissent hors de propos aujourd’hui. Le gouvernement n’a plus guère la force de les faire passer. Mais, dans deux ans, il pourra jouer du déficit et de la dette des régimes de protection sociale, induites par la crise sanitaire, pour imposer des réformes restrictives.

– La promesse de revaloriser les emplois dits non qualifiés ne serait pas tenue. Plus généralement, une politique néolibérale sans concessions se heurterait à la mobilisation des classes populaires, qui auront retrouvé durant la crise le sentiment de leur importance. Mais les classes populaires pourront-elles se mobiliser, compte tenu de leurs divisions (français/immigrés, public/privé,…) et du manque de débouché politique ?

– Sur le plan écologique, la tentation est grande pour certaines entreprises d’oublier les engagements passés au nom de la compétitivité. Mais, ces engagements étaient déjà faibles par rapport aux besoins. Notons cependant qu’une partie du patronat reconnaît la nécessité du changement écologique, en estimant cependant celui-ci compatible avec la croissance capitaliste.

– Même s’il proclame sa volonté de prise en compte des nécessités écologiques, le gouvernement essaie aussi de sauvegarder des secteurs traditionnels, où la France a des champions, comme l’automobile, l’aéronautique, le transport aérien et le tourisme. Certes, le gouvernement prétend échapper à cette contradiction soit en imposant des normes écologiques aux secteurs aidés (mais cela les fragilise encore plus), soit en prétendant aider les entreprises innovantes (mais, celles-ci souvent créent peu d’emplois et les prétendues innovations ne sont souvent guère compatibles avec le tournant écologique et social).

– Les institutions européennes sont à la fois un soutien à la libéralisation de l’économie française et un obstacle au modèle français traditionnel de soutien étatique aux grandes entreprises françaises. Reste à savoir si en 2021-22, elles reprendront leurs exigences en matière de baisse des dépenses publiques et des déficits publics ou si elles contribueront à un plan de relance, qui en tout état de cause visera à impulser l’investissement des entreprises, avec des conditions en termes de réformes structurelles et d’austérité sociale, de sorte que l’impact sur l’activité sera faible.

Vu la gravité de la situation, les classes dirigeantes n’ont pas aujourd’hui de plan cohérent de sortie de crise. La poursuite de la libéralisation de l’économie française (et même son accentuation brutale à la faveur de la crise) est préconisée une grande partie du patronat, des classes dirigeantes, des institutions internationales. Cela comporte des contradictions : réduire rapidement le déficit public ne permettait pas de réduire rapidement les impôts sur les entreprises ; les facilités offertes aux entreprises de licencier provoqueraient une hausse du chômage et de la précarité, que des prestations publiques devrait en partie compenser ; les pressions sur les revenus des ménages et la hausse du chômage se traduiraient par une baisse de la demande, et donc de l’activité, qui enfoncerait les entreprises dans la crise ; la liberté donnée aux grandes entreprises de fermer leurs usines en France nuit aux entreprises sous-traitantes ; certaines branches du patronat jouent la carte de la croissance vertes tandis que d’autres demandent la levée des contraintes écologiques.

Les personnalités politiques représentant les classes dominantes (LREM et Modem en tête aujourd’hui) sont conscientes de la nécessité du compromis, tant pour des raisons économiques que pour des raisons politiques ; c’est d’ailleurs la caractéristique de la France, un compromis entre capitalisme et étatisme social. Elles reprennent le discours écologique et, maintenant, le discours pro-services publics ; le gouvernement a mis en place un système de « chômage partiel » relativement généreux et a renoncé (pour le moment) à la réforme des retraites (mais pas à dégrader le droit du travail). Le discours pro-patronat (de LR ou de l’Institut Montaigne) ne vise qu’à infléchir ce compromis ; sa mise en œuvre extrémiste est sans doute socialement et économiquement impossible. Le macronisme reste le pivot indispensable : dégrader (mais pas attaquer de front) le modèle social français, satisfaire progressivement les exigences du patronat. L’aide massive et sans fortes contreparties apportée aux entreprises témoigne de l’essence même du néo-libéralisme, mettre l’État au service des classes dirigeantes, ce qui suppose aussi de faire les compromis nécessaires pour obtenir un certain support des classes moyennes et une certaine passivité des classes populaires.

Quelle alternative crédible existe-t-il aujourd’hui à ce compromis ? On peut présenter un scénario social-écologiste, insuffisant à éviter la catastrophe écologique mais déjà difficilement compatible avec le capitalisme financier, et un scénario de rupture, peu crédible, mais nécessaire.

Reconnaître les contraintes écologiques

Il faut d’abord reconnaître l’ampleur des dégradations de notre planète. Au réchauffement climatique, à la perte de biodiversité, à l’épuisement des ressources naturelles, s’ajoute maintenant le risque sanitaire, celui d’épidémies périodiques liées à la dégradation des éco-systèmes. Les animaux sauvages privés de leurs habitats naturels se mêlent aux animaux domestiques et aux humains ; cela induit des pandémies comme le SRAS. Le permafrost risque de fondre et de libérer du méthane, des bactéries et des virus dangereux. La perte de biodiversité risque d’entraîner des baisses de la productivité de l’agriculture. La hausse de la température moyenne va rendre inhabitable une partie du globe. Enfin, de nombreuses productions modernes (électroniques, iphones) dépendent de ressources minérales rares qui s’épuisent.

Ainsi, dans les décennies à venir, l’objectif essentiel ne doit plus tant être la croissance, que la préservation de notre habitat. Non plus de développer de nouveaux besoins plus ou moins artificiels, mais de satisfaire les besoins de base pour l’ensemble de la population, en limitant les dégâts écologiques et même en les réparant. Cela demande un tournant profond dans la manière de gérer l’évolution économique : la planification écologique et sociale doit remplacer le néolibéralisme. Celui-ci n’est guère compatible avec un simple compromis social-écologique, basée sur la fiscalité et la redistribution. Le capitalisme doit être remis en cause.

Dans l’idéal, le tournant écologique nécessiterait que l’humanité développe une stratégie globale, ce qui est quasiment impossible puisqu’il n’y a pas de gouvernement mondial, qu’il y a des différences de perceptions des problèmes et surtout des divergences d’intérêt tant entre les pays (les développés, les émergents, les pays les plus pauvres) qu’entre les classes sociales.

Beaucoup, en particulier aux États-Unis, refusent de mettre en cause leur niveau de vie et espèrent encore dans de futurs progrès techniques. D’un côté, de l’énergie abondante et non carbonée ; de l’autre, des programmes technologiques pour lutter contre le réchauffement climatique, en décarbonant l’atmosphère ou en compensant les gaz à effet de serre (GES) par des poussières envoyées dans le ciel ou sur les océans, pour équilibrer la dégradation de la biodiversité par des écologies artificielles, pour réduire la dépendance aux ressources naturelles. Croire que le progrès technique résoudra à lui seul les problèmes écologiques est une utopie dangereuse. Le risque est de vivre dans un monde de plus en plus artificiel, centralisé et fragile.

En même temps, et c’est la difficulté de la situation, l’humanité ne peut se fermer totalement aux progrès techniques, en particulier en matière médicale ou énergétique. Certaines innovations peuvent économiser les dépenses en énergie et matières premières, réduire les besoins de transports. Contrôler les innovations est donc nécessaire (en analysant leur rapport avantage/dégâts écologiques, la possibilité de leur généralisation à toute la population, leur impact social) ; faut-il autoriser/favoriser le Bitcoin, la 5G, la robotisation, la climatisation à outrance, la domotique etc… ? Jusqu’à présent, nous vivions sous le principe : « tout ce qui est techniquement possible et économiquement rentable est mis en place sans contrôle social ». En sortir devient une nécessité.

Si, pour limiter la hausse de la température moyenne à 1,5° degré, l’objectif est de diminuer de 85% d’ici 2050, les émissions de gaz à effet de serre (GES), soit de 4,9% par an , alors que la population mondiale continuera d’augmenter de 0,6% par an, il faut choisir entre deux scénarios impossibles : avec une baisse déjà optimiste de 3% par an du ratio GES/PIB, le PIB par tête devrait baisser de 2,5% par an (soit, de 50% d’ici 2050) ; un simple maintien du PIB par tête demanderait une baisse improbable de 5,5% par an du ratio GES/PIB (soit, de 82% d’ici 2050). Nous n’avons guère le choix : il faudra en même temps, décarboner la production d’énergie, économiser l’énergie (ce qui suppose des investissements importants en rénovation de logements, rénovation urbaine, transports collectifs, techniques de production), changer la structure de la consommation (moins de consommations matérielles), ce qui sera perçue comme un appauvrissement par une grande partie de la population.

Tant la population des pays émergents que les pauvres dans les pays riches ne renonceront pas à atteindre le niveau de vie des riches dans les pays riches, de sorte que pour aller vers une société égalitaire, compte tenu des contraintes écologiques, il faudra certes augmenter le niveau de vie des pauvres, mais surtout baisser celui des riches. L’objectif d’une société égalitaire et sobre l’impose. Nous vivons actuellement dans une société de gaspillage ; des marges existent pour réduire ces gaspillages en limitant les atteintes au bien-être de la population. Le défi est que ce soit bien ces marges qui soient réduites (et non les dépenses nécessaires). L’alternative est celle d’un monde inégalitaire et déstructuré où une étroite minorité jouirait d’un niveau de vie satisfaisant tandis que la masse subirait les contraintes écologiques. Pourquoi pas ? pensent sans doute les classes dirigeantes.

Une forte hausse du prix de l’émission des gaz à effet de serre est nécessaire ; cette hausse immédiate devrait s’accompagner de l’annonce crédible d’une trajectoire de hausse continue, de façon à infléchir fortement et rapidement les décisions de production des entreprises et de consommation des ménages. Ceci suppose à la fois que soient résolues des oppositions internes aux pays (il faut utiliser une partie des gains de la taxe GES à indemniser les ménages pauvres perdants) et les oppositions entre pays (les pays riches doivent faire l’essentiel des efforts et doivent de plus subventionner les dépenses d’adaptation des pays pauvres). Ceci suppose des investissements importants pour offrir des alternatives (en matière de chauffage, de transports, par exemple). Ceci suppose obligatoirement des pertes importantes de pouvoir d’achat pour les classes moyennes (difficilement compatible avec un scénario social-écologique).

Il faudrait, d’une façon ou d’une autre, modifier le comportement des pays les plus pollueurs, que ce soit les producteurs de pétrole (l’Arabie Saoudite), les pays qui défrichent leurs forêts (le Brésil, l’Indonésie, la RDC, …), ceux qui utilisent encore le charbon (la Chine, la Pologne), ceux qui consomment trop (les États-Unis et l’Europe). Il parait difficile d’indemniser des pays, producteurs ou défricheurs, pour qu’ils renoncent à leurs activités, si ces pays sont grands et riches.

Il est difficile de voir aujourd’hui comment une alliance majoritaire pourrait se faire pour le tournant nécessaire, mais douloureux. Cette alliance devrait se faire à l’intérieur de chaque pays, puis entre pays. Mais la nécessité d’agir à l’échelle mondiale rend difficile qu’un pays se lance en éclaireur, en faisant beaucoup d’efforts qui pèseront sur sa population et ses entreprises, pour un résultat négligeable à l’échelle mondiale. Un nombre restreint de pays devraient passer une alliance écologique, puis attirer les autres pays soit par de la propagande, soit des subventions, soit par des menaces de fermeture des frontières. Ce devrait être la tâche première de l’Europe, mais le risque est que les Institutions européennes se contentent de teinter de vert un programme libéral. C’est une rupture franche qui serait nécessaire.

Contrôler la mondialisation

La crise sanitaire a montré les risques que faisait courir la mondialisation non contrôlée. Les chaînes de production fragmentées entre plusieurs régions du monde sont particulièrement fragiles. Un pays peut être frappé par un choc survenant à l’autre bout du monde. Son appareil productif, disloqué, n’a plus la capacité de réaction nécessaire. Le pays ne contrôle plus la qualité des produits qu’il consomme. C’est particulièrement vrai pour les produits de base (alimentation, médicaments, matières premières…), mais aussi pour les biens durables. La mondialisation a certes permis un développement rapide des pays asiatiques et une certaine hausse du pouvoir d’achat des ménages des classes moyennes ; en même temps, dans les pays développés, elle a brisé la cohésion sociale, précarisé les classes populaires et développé le chômage de masse. En tout état de cause, elle est remise en cause par la hausse du prix des transports, la hausse du niveau de vie des pays asiatiques et aussi le souci de l’emploi industriel et du maintien de l’hégémonie occidentale qu’exprime, à sa manière, Donald Trump aux États-Unis. Une situation où les pays asiatiques à bas salaires seraient l’usine du monde pour des produits pensés et consommés au Nord n’est pas durable. Les pays asiatiques prendront le contrôle des chaines de production et renverseront le rapport de force. C’est ce qu’ils sont d’ailleurs en train de faire. Les pays du Nord doivent repenser leur stratégie d’insertion dans l’économie mondiale.

Cela justifie que soient mis des freins au libre-échange, que soient organisés un certain protectionnisme, une certaine relocalisation, même si cela peut se traduire par des hausses de prix et des baisses du niveau de vie dans les pays du Nord. Cette relocalisation serait facilitée si est mise en place une stratégie de hausse du prix des émissions de GES, avec une taxe aux frontières pour les pays qui ne la respecteraient pas. La relocalisation doit être sélective et progressive (compte tenu de la difficulté de repenser les chaînes de production, des interdépendances actuelles, de notre retard en matière électronique, du coût de la perte des économies d’échelle). Ceci nécessite une politique industrielle qui s’inscrive dans une planification écologique et sociale (voir plus loin). Ceci nécessite de repenser la gamme des produits, pour des produits plus simples, plus robustes, plus durables. Cela nécessite de revaloriser l’industrie, l’ingénieur, le technicien, l’ouvrier. Par ailleurs, cela implique que les pays du Sud se développent par leur demande interne, du moins après un décollage facilité par le commerce international ; mais là aussi le tournant est difficile à prendre.

L’agriculture est un secteur indispensable pour l’alimentation, mais aussi pour la biodiversité et la lutte contre les gaz à effet de serre. La France doit rémunérer ses paysans pour l’ensemble des tâches qu’ils assument ; elle doit les assurer contre les aléas climatiques, elle doit leur garantir un revenu (et une retraite) minimum. Cela suppose une hausse des prix des produits alimentaires, un retour à des produits plus simples, moins transformés, une réduction du poids de l’industrie agro-alimentaire et un contrôle des chaînes de distribution des produits (qui ne devront plus se concurrencer par des produits à bas prix, de mauvaise qualité).

Définanciariser

Une fois de plus, la crise a montré la nocivité de la finance. La chute des Bourses en 2020, attendue après ses hausses excessives, accentue la dépression mondiale. Certaines entreprises risquent la faillite, car elles ont été endettées par leurs actionnaires pour se verser des dividendes ou pour se lancer dans des opérations hasardeuses de rachat de leurs concurrents. Les marchés financiers jouent à tester la solidité de l’euro en spéculant contre l’Italie. Devant respecter les normes de Bâle III, ayant des objectifs de forte rentabilité, les banques réduisent leurs crédits au moment où les entreprises en ont le plus besoin. Elles ne sont guère compétentes/enthousiastes pour financer la transition écologique. Il existe une contradiction forte entre les banques comme secteur lucratif, devant rapporter des profits importants à leurs actionnaires, devant accumuler des fonds propres et les banques comme service quasi public, qui devrait financer les entreprises selon des critères d’activité, d’emploi et de transition écologique. Ces objectifs apparaissent particulièrement divergents en période de ralentissement économique, de sorte que l’État est amené à garantir les dettes des entreprises alors même que les banques distribuant le crédit selon leurs critères propres.

Après la crise, il faudra remettre sur pied un grand secteur bancaire public pour financer la relocalisation industrielle et la transition écologique. Ce secteur devra avoir la capacité de fournir des fonds propres aux entreprises. Pour dégonfler la finance, le secteur bancaire public devra offrir aux ménages des placements garantis, à des taux hors-marchés, leur permettant de contribuer au financement de la transition écologique, des investissements publics, de la politique industrielle. Aux banques de dépôts, les opérations de marchés, le crédit aux opérations spéculatives, comme aux entreprises polluantes et socialement inutiles, devront être interdits. Sans doute, faudra-t-il imposer aux banques d’utiliser une partie de leurs prêts à des investissements fléchés comme la transition écologique, les investissements des collectivités locales, la relocalisation industrielle. Par ailleurs, une fiscalité adéquate, et la politique industrielle, devront inciter les banques à prêter aux entreprises vertueuses. Les banques de dépôt devraient répondre de leur politique de crédit devant des comités regroupant les représentants de l’État, des déposants et des emprunteurs. Ainsi, la socialisation du crédit justifiera que les banques soient garanties par la banque centrale et par l’État. Contrairement à beaucoup de nos collègues, nous ne pensons pas qu’il convienne d’accentuer les exigences de profit des banques en leur imposant des ratios de fonds propres élevés, ce qui accentuerait leur financiarisation.

Le dégonflement des activités financières passera par la taxation des activités financières et l’interdiction des opérations purement spéculatives (trading à haute fréquence, vente à découvert, CDS nu).

Les dettes publiques, dont le gonflement est nécessaire pendant la crise, devraient être garanties inconditionnellement par la BCE ; il n’est pas acceptable de laisser les marchés financiers spéculer sur la sortie d’un pays de la zone euro et de lui imposer comme aujourd’hui pour l’Italie un important surcoût pour son endettement. Il est indispensable que les déficits publics se creusent en période de baisse de la demande, une fois que les taux d’intérêt ont été abaissés à leur minimum. Une dette publique n’est excessive que lorsqu’elle induit des taux d’intérêt et des taux d’inflation trop élevés. De toute évidence, ce n’est pas le cas actuellement. Une partie de la dette publique correspond au désir des ménages de disposer d’un actif financier sans risque, ce que l’État se doit de leur fournir. Il est légitime que la dette publique finance les investissements publics.

Le dégonflement des dettes publiques ne devrait pas se faire par des politiques d’austérité portant sur les dépenses publiques et sociales, qui se traduiraient par une chute de l’activité, une baisse des recettes fiscales de sorte que le ratio dette/PIB ne baisserait pas, mais par la taxation des plus hauts revenus et patrimoines, des entreprises multinationales, par la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Mais surtout par la lutte contre les inégalités de revenus nées de la production : la ponction de la finance, celles des hauts dirigeants et cadres supérieurs.

Contrairement à ce que proclame Thomas Piketty, la fiscalité n’est pas l’arme essentielle pour le changement social, c’est au niveau du partage de la valeur ajoutée et des rapports de pouvoir dans les entreprises que tout se joue.

La transition écologique nécessite des investissements, publics ou privés, qui sont actuellement évalués à 4% du PIB par an (soit de l’ordre de 100 milliards d’euros). Le montant des investissements en France en 2019 était de 580 milliards (24% du PIB). Verdir l’investissement est une question industrielle – il faut développer le savoir-faire des entreprises françaises, être capable de proposer des productions durables et peu polluantes, soutenir l’offre et la demande (en matière de rénovation thermique des logements, de véhicules individuels ou collectifs) ; c’est aussi une question fiscale : la hausse, immédiate et annoncée, du prix de l’énergie, des émissions de GES et des activités polluantes doit faire que les investissements verts deviennent plus rentables que les investissements polluants. C’est, en tout dernier lieu, une question financière : les institutions financières doivent évaluer la rentabilité des investissements en tenant compte de ces perspectives. Ceci sera facilité par le développement d’un secteur bancaire public, consacré à la transition écologique. Par contre, ce ne peut pas être le rôle de la BCE que de financer la transition écologique : elle n’en a pas la compétence et elle n’en aurait pas les moyens si la conjoncture monétaire se modifiait.

Repenser le salariat

La mise en place sur une vaste échelle de ce que l’on nomme de façon inappropriée chômage partiel, mais qui est en fait du chômage temporaire, a brisé le lien entre la production de chacun et son salaire. Le salaire est confirmé comme un droit du salarié ; la particularité de la période est que ce droit est assuré par l’État et non plus par l’entreprise. On ne peut s’empêcher de faire le lien avec le « salaire à vie » de Bernard Friot. Ce n’est pas au salarié de faire les frais des aléas de l’évolution économique, tant conjoncturelle que structurelle. La transition sociale et écologique sera facilitée si, effectivement, chaque salarié est pris en charge par une entreprise (ou une branche pour les PME), qui assure son évolution de carrière, sa formation permanente et prend en charge sa reconversion si son métier disparait. C’est le modèle des corps de l’État et des grandes entreprises publiques (et, en pratique, de certaines grandes entreprises privées). Un jeune qui commence une formation d’ingénieur chimiste, doit avoir la certitude que son emploi a un avenir garanti, que l’État va maintenir l’industrie chimique en France ou qu’il aura des droits à une reconversion. Sinon, on entre dans un cercle vicieux : les jeunes ne veulent pas se former pour des emplois d’un secteur dont la pérennité n’est pas assurée, puis le secteur ne trouve plus la main-d’œuvre compétente nécessaire. C’est utile pour la société, puisque l’entreprise doit intérioriser les coûts de ses choix de gestion de ses salariés au lieu de les faire assumer par la société par des licenciements et des déclassements.

Certes, il ne faut pas le masquer, cela imposera des contraintes aux salariés : le choix de l’emploi et de la carrière ne peut être entièrement libre ; il faut des soignants, des ouvriers, des agriculteurs, des ingénieurs, pas forcément des publicitaires, des traders, des communicants. Des mobilités géographiques doivent être acceptées. Dans certaines professions, il y aura plus de candidats que d’emplois nécessaires ; ce sera l’inverse dans d’autres. La sélection devra se faire, sans doute par concours, mais chacun devra avoir la possibilité d’évoluer, les emplois pénibles devront être mieux rémunérés et, dans une société où le temps de travail marchand est réduit, chacun doit pouvoir être à temps partiel, artiste, écrivain ou historien.

Repenser les emplois

La crise a remis en question l’utilité sociale des emplois. Certains emplois, bien rémunérés, actuellement, n’ont guère d’utilité sociale ; au contraire, ils peuvent être nuisibles, les traders, les publicitaires, les spécialistes du marketing, de la communication, du conseil (en particulier, les conseillers fiscaux), les financiers, une partie de la haute hiérarchie de l’administration de l’État et des grandes entreprises. D’autres, des emplois dits non qualifiés, mal rémunérés, sont indispensables : les soignantes des hôpitaux et des Ehpad, les enseignantes des crèches et des écoles, les agriculteurs, les travailleurs des services publics, des éboueurs aux conducteurs de métro, les ouvriers en général. Il ne faudrait pas l’oublier après la crise ; la hiérarchie des salaires et des statuts devrait être revue ; les titulaires d’emplois peu utiles, des emplois à la con, selon l’expression de David Graeber devraient être reconvertis. Les emplois de services à la personne (souvent féminins aujourd’hui), les emplois productifs devraient être revalorisés au détriment des emplois d’administration ou de gestion. Le plein-emploi doit être assuré, mais l’emploi ne doit pas être un prétexte à maintenir des activités inutiles ou nuisibles. Ainsi, la revalorisation des emplois socialement utiles passe par la dévalorisation des emplois inutiles (ce qui suppose aussi une modification de la hiérarchie des prix des biens et des services), mais aussi par la modification des organisations et des rapports de pouvoir dans les entreprises.

C’est l’un des points qui différencie le scénario de rupture du scénario social-écologiste.

Le tournant écologique et social suppose que certaines activités, certaines entreprises disparaissent ou réduisent fortement leurs activités. Il n’est pas acceptable d’utiliser l’argument de la sauvegarde de l’emploi pour maintenir des entreprises nuisibles. Que les usines d’armement occupent 250 000 personnes doit être un argument pour fermer ces usines et employer ces personnes à des activités utiles et non pas l’inverse (produire des bien nuisibles pour employer des personnes). Dans une société sobre et solidaire, l’emploi marchand, répétitif doit être considéré comme une activité pénible et non comme un objectif. Par contre, Les emplois utiles, riches en rapports humains, en possibilité d’épanouissement sont à développer. La stratégie doit comporter trois étapes : réduire au minimum les activités écologiquement nuisibles ou socialement inutiles ; organiser et financer la reconversion des personnes qui les effectuaient vers des emplois s’inscrivant dans la transition écologique et sociale ; ajuster l’offre et la demande de travail par la réduction du temps de travail et le partage des revenus.

Résorber le précariat

La situation des précaires s’est aggravée avec la crise sanitaire, mais elle était déjà problématique auparavant. La France a besoin d’une grande politique de résorption du précariat : les faux auto-entrepreneurs doivent bénéficier d’une couverture sociale complète ; les salariées à temps partiel subi doivent pouvoir accéder à un temps plein, à leur demande ; la sous-traitance doit être contrôlée et limitée. Les allocations-chômage doivent dépendre des derniers salaires de temps plein et la durée de versement ne pas dépendre de la durée cotisée. Les jeunes à la recherche d’un premier emploi doivent avoir droit à une allocation d’insertion (ouvrant des droits à la retraite). Les bourses pour les étudiants doivent être revalorisées et distribuées plus largement. Le droit à l’emploi doit être garanti : les chômeurs de longue durée sans espoir de retrouver un emploi marchand normal doivent se voir proposer, selon le cas, une retraite à taux plein, une pension d’invalidité, une formation ou un emploi de dernier ressort dans une collectivités locale, une association, une entreprise d’insertion.

Dans cette optique, le revenu universel n’est pas une bonne piste. Son coût sera exorbitant s’il s’agit de verser à chaque personne 600 euros par mois (300 pour les enfants), 425 milliards d’euros, soit en net 340 milliards (compte-tenu de 85 milliards d’économies de prestations), ce qui obligerait à augmenter la CSG de 24 points. Les classes moyennes auraient du mal à accepter une telle hausse, même si elle est partiellement compensée par ce versement de 600 euros. Même à ce coût, cette prestation ne sortirait pas tous ses bénéficiaires de la pauvreté. Pour que leur revenu ne baisse pas par rapport à l’existant, il faudrait introduire des suppléments pour les handicapés, les personnes âgées, les salariés en chômage total ou partiel et maintenir les aides au logement. Le système ne serait pas simplifié. Il est possible de mieux aider les plus pauvres à moindre coût, en ciblant vers eux des prestations spécifiques. Ainsi, il faudrait revaloriser le RSA, le rendre automatique, l’ajuster en temps réel à la situation des ménages, de façon à garantir un revenu minimum supérieur au seuil de pauvreté (1050 euros par mois par unité de consommation), du moins aux familles avec enfants, aux personnes en formation ou dans un programme d’insertion.

Repenser la production

L’objectif devrait être d’aller vers une société sobre, égalitaire, socialiste, au sens où les grandes évolutions de la production et de la consommation devraient être décidées de façon collective (et non pas imposées par les stratégies des grandes firmes). Il faut satisfaire les besoins essentiels à moindre coût en termes de pollution et d’émission de gaz à effet de serre. Développer des besoins nouveaux ou des consommations ostentatoires ne doit plus être une priorité.

Cela dit, il faut laisser une place pour certaines innovations, qui peuvent être utiles, agréables ou économes. Les individus doivent conserver certains degrés de liberté pour satisfaire des besoins non essentiels. D’ailleurs, comment juger des besoins essentiels (la tentation est grande d’estimer qu’un bien qui ne nous concerne pas personnellement n’est pas essentiel) ?

L’arbitrage entre contraintes écologiques et libertés individuelles n’est pas si facile à faire. Mais nous n’avons guère le choix. Il faudra arrêter cette spirale qui crée perpétuellement de nouveaux besoins. On peut penser qu’il serait nécessaire d’introduire une autorisation de mise sur le marché (AMM), afin d’interdire les innovations polluantes, inutiles, non généralisables à l’ensemble de la population (comme le bitcoin, le SUV, les climatiseurs, sans doute la 5G, les produits durables dont la durée de vie et la possibilité de réparation ne sont pas garanties). Cela passe par une forte restriction de la publicité, parce que la publicité crée de nouveaux besoins, mais aussi parce qu’elle pollue le temps et l’attention des individus, mais aussi parce qu’elle masque le coût de nombreux produits et services (en matière de communication, de sport, ou de culture de masse) et qu’elle contribue à la croissance des inégalités de revenus, en finançant les superstars (artistes, sportifs, animateurs de médias).

Réduire les activités polluantes peut passer par la taxation/interdiction ou le rationnement. Les économistes libéraux préfèrent la taxation parce qu’ils estiment que les prix doivent refléter la rareté, qu’il faut laisser les consommateurs arbitrer et que le jeu des prix conduit à l’optimum, à condition que les externalités (positives et négatives) soient bien prises en compte. Toutefois, la taxation est aveugle, ne distingue pas les emplois indispensables et les gaspillages (le prix de l’énergie doit-il être le même pour se chauffer et pour faire du scooter des mers ?). La taxation pèse fortement sur les plus pauvres et même sur les classes moyennes plutôt que sur les plus riches. Elle aggrave les inégalités sociales : il est préférable de rationner (par exemple un vol long-courrier tous les 5 ans pour chacun) plutôt que fixer le prix du billet à 10 000 euros. Il est utopique de penser que de simples transferts fiscaux pourront compenser durablement l’aggravation des inégalités liés à la hausse du prix de l’énergie. L’interdiction doit frapper les consommations ostentatoires polluantes. Le rationnement doit obliger la société à proposer des alternatives économes au lieu de placer chaque ménage isolément devant sa contrainte budgétaire : il faut développer les transports en commun en décourageant l’emploi du véhicule individuel plutôt que penser résoudre le problème en augmentant le prix de l’essence ; il faut subventionner et organiser l’isolation thermique des logements plutôt que de se limiter à augmenter le prix du fuel.

Repenser les entreprises

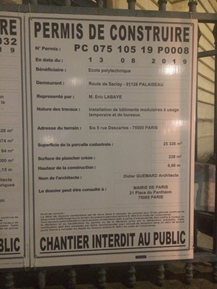

Durant la crise du coronavirus, l’État a joué un rôle central d’organisateur de la riposte sanitaire, mais aussi d’assureur pour les entreprises. Il a pris en charge leurs salariés, il a garanti leurs dettes bancaires, il va annuler une partie de leurs dettes sociales et fiscales. Pour éviter les faillites, il va devoir recapitaliser une grande partie des entreprises. Peut-on imaginer que les actionnaires, après avoir été exemptés de subir les pertes, engrangent les bénéfices de la reprise ? Il faut profiter de la crise pour socialiser les entreprises. Les leçons de la crise sanitaire doivent être tirées : l’État devra guider les transformations nécessaires des entreprises ; une planification écologique sera nécessaire.

Il faut aller franchement vers une économie mixte avec un secteur public important, un secteur social et un secteur privé, explicitement divisé entre de grandes entreprises, dont la gestion devra être socialisée, et des PME.

Les entreprises doivent prendre un tournant, à la fois la relocalisation de la production, l’adaptation aux contraintes écologiques et maintenant à de nouvelles contraintes sanitaires. Dans certains secteurs, elles doivent viser à une diminution de leur production : il ne faut pas développer les vols aériens, les SUV, les climatiseurs, le bitcoin ; l’objectif doit devenir de produire des biens durables, sobres, de longue durée de vie. Les campagnes du genre « Changer votre Iphone67 pour un IPhone 69 » doivent choquer et être interdites. Ce n’est guère compatible avec l’objectif traditionnel des grandes entreprises : créer de nouveaux besoins, se développer, créer de la valeur pour les actionnaires. Une rupture franche est nécessaire.

L’objectif doit être d’investir pour la transition écologique et sociale ; il faut des plans de reconversion axés sur les branches ou les entreprises soutenant à la fois la demande (par des commandes publiques ou privées) et l’offre (par des fonds propres et de la formation), par exemple en matière de rénovation énergétique des logements, de transports en commun, de rénovation urbaine, d’énergie renouvelable, d’agriculture biologique. La transition ne sera pas facile dans la mesure où certaines capacités de production, certains savoir-faire devront être déclassés ; d’autres devront être construits (ou reconstruits).

Comme l’a montré l’exemple des hôpitaux pendant la crise sanitaire, un changement profond de fonctionnement des entreprises est possible, il demande une mobilisation du personnel, qui suppose de repenser la finalité, l’organisation. Ceci milite pour un nouveau type d’entreprise, avec une forte réduction du poids des actionnaires, un rôle de décision important pour les salariés et pour la société (par l’intermédiaire de l’État, certes, mais aussi de l’ensemble des parties prenantes, les collectivités locales, les clients, les mouvements citoyens). Pour les grandes entreprises, le souci des actionnaires doit devenir second par rapport à celui de l’utilité sociale. En somme, leur fonctionnement doit être calé sur celui de services publics idéaux.

Cela dit, il ne faut pas masquer les difficultés, que ce soit les divergences d’intérêt entre les parties prenantes, les difficultés de faire participer effectivement les salariés à la gouvernance de l’entreprise et par ailleurs les freins aux changements et à l’innovation d’un système productif trop rigide. La stratégie sociale-écologiste a tendance à oublier la nécessité d’une modification des rapports à l’intérieur des entreprises ; à penser que le changement peut se faire d’en haut par la fiscalité incitative et redistributive ; qu’il suffit de changer la hiérarchie sans changer les rapports hiérarchiques. C’est le défi qui se pose à une stratégie de rupture : pour être acceptée, elle doit être portée par les travailleurs eux-mêmes.

Sous le néo-libéralisme, les services publics, gérés comme des entreprises privés, contraints à des mesures d’économie, sans souci des usagers, perdent le sens de leur mission. Ils doivent être rendus aux usagers, (re)devenir des biens communs. Les salaires et les statuts des soignants/soignants, des enseignants/enseignantes doit être revalorisés. La bureaucratisation et la technocratie doivent être réduites. Les salaires dans le secteur public doivent être strictement plafonnés. Ce n’est pas si simple : les usagers ne sont pas forcément intéressés à investir dans la gestion et le contrôle des services publics ; les fonctionnaires ont leurs compétences et le service public ses exigences. Les parents d’élèves doivent être entendus, mais ce ne peut être eux qui fixent les programmes scolaires et les méthodes d’enseignement. Il faut parfois arbitrer entre les usagers, les fonctionnaires ou salariés, les contribuables. Mais les choix doivent être ouverts et transparents.

Démocratiser l’État

En même temps, le poids plus important de l’État pose la question de son fonctionnement, comme émanation du corps social, comme bien commun. L’augmentation du poids de l’État est dangereuse s’il s’agit d’un État autoritaire, dirigé par l’oligarchie financière. La situation actuelle où le vainqueur d’une élection présidentielle, grâce au soutien massif des classes dirigeantes, de leurs media, de leurs intellectuels organiques, s’empare de la totalité des pouvoirs pour les mettre à leur service, n’est pas satisfaisante. La France se caractérise par un système présidentiel, contraire aux principes républicains quand le président décide tout, nomme sans contrôle à tous les emplois publics de direction. Une rupture est nécessaire.

Restaurer la démocratie suppose de revenir à un régime parlementaire, avec des décisions collectives, avec un contrôle précis de l’action du gouvernement. Après un débat démocratique éclairé, la parole doit être redonnée au peuple, selon des modalités diverses (référendum, comité de citoyens, …), quand de grandes décisions doivent être prises au niveau national comme au niveau local.

L’influence des classes dominantes sur les choix politiques doit être réduite. Ceci suppose que les médias ne soient pas la propriété de patrons de grandes entreprises, que les mouvements politiques ne dépendent pas des dons des plus riches, que les entreprises ne puissent financer de pseudo instituts de réflexion qui interviennent dans le débat politique pour soutenir le point de vue patronal.

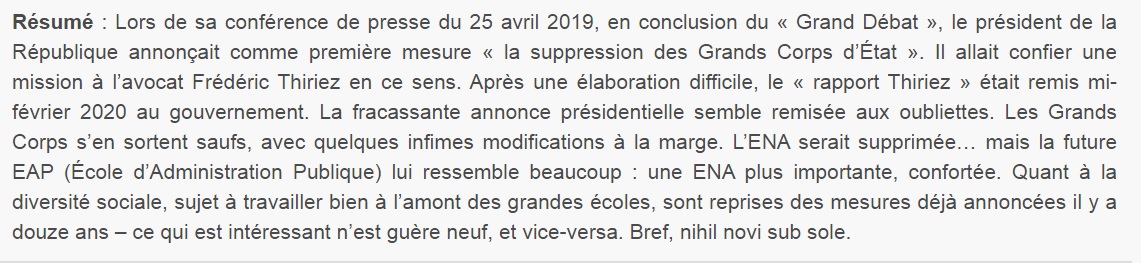

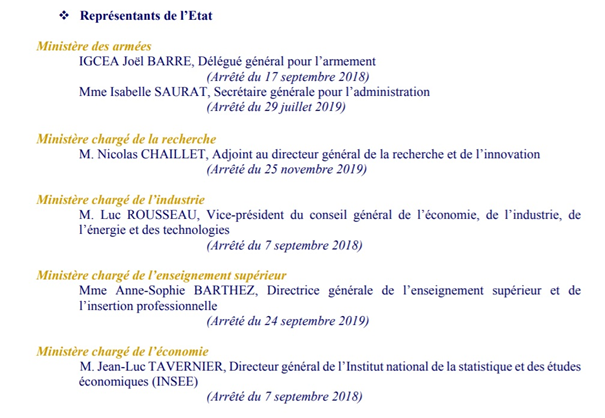

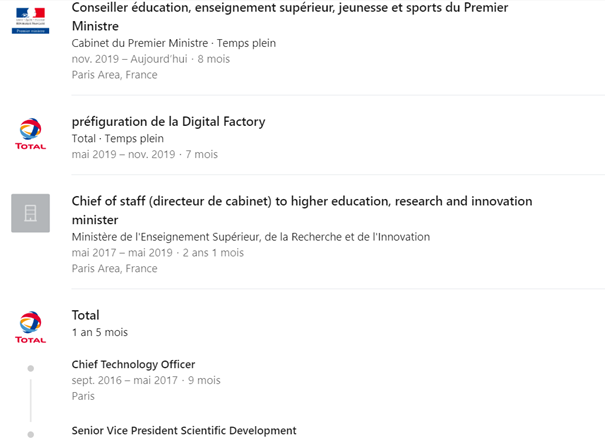

Démocratiser la fonction publique implique de limiter le poids de la frange étroite de hauts fonctionnaires, soumis à l’idéologie néolibérale et managériale, qui font des va-et-vient entre public et privé (ou qui se préparent à en faire), pour promouvoir des fonctionnaires attachés au sens du service public et de l’État. Le rôle, le recrutement, le fonctionnement du Conseil d’État et de la Cour des comptes doivent être repensés. Les hommes et femmes politiques ne doivent pas émaner de l’ENA ou des classes sociales supérieures. Ils/elles doivent pouvoir émerger des classes populaires, en passant par le syndicalisme, les mouvements sociaux, des partis politiques de masse.

L’État doit devenir effectivement la propriété commune de chacun. C’est un objectif, un slogan ; il n’est pas simple à mettre en œuvre. Il y a des intérêts divergents à concilier ; des choix politiques à faire, il est légitime que ces choix soient faits selon des règles républicaines, avec le respect des choix de la majorité comme le souci des minorités. Les élus doivent pouvoir agir. Démocratiser l’État n’est pas chose facile.

Il n’est pas évident que pourra se constituer facilement l’alliance nécessaire pour mettre en œuvre un programme de rupture, si celui-ci doit annoncer une société sobre mettant fin à l’exubérance du capitalisme.

Texte initialement publié sur le sites des Économistes Atterrés.

1. Il est frappant de voir à quel point les économistes et les journalistes relaient l’offensive du patronat, en particulier contre la C3S (qui ne frappe plus que les grandes entreprises).

2. Comme cette start-up, qui réduit le coût du « dernier kilomètre », en utilisant des autoentrepreneurs, sous-payés, surveillés électroniquement.

3. Faut-il rappeler ici que l’annulation des dettes publiques détenues par la BCE est un leurre dans la mesure où la BCE appartient aux États membres. La pseudo-annulation ne ferait que transférer la dette de l’État à une de ses composantes. Elle n’aurait aucun impact économique. Par ailleurs, faire défaut sur la dette publique n’est pas justifiable dans une situation où la France peut s’endetter sans limite, à taux 0. Il est difficile en 2020 de parler du « mur de la dette », quand la France va pouvoir émettre 450 milliards de titres à taux nul.

4. Beaucoup de projets de « revenu universel » préconisent en fait un revenu minimum garanti.

5. Nous n’avons pas le courage d’aborder un point délicat qui est la compatibilité entre une politique sociale généreuse et l’ouverture des frontières. La France a choisi une cote mal taillée où les migrants clandestins ont des droits après un certain temps, ce qui entretient une masse des travailleurs sans papiers. Par ailleurs, notre société tend à s’organiser sur une base ethnique ; le marché du travail est segmenté ; certains postes, avec des conditions de travail difficiles et des bas salaires, sont réservés en fait aux migrants, temporaires ou permanents, de sorte que les personnes d’origine française ne peuvent guère les occuper, puisqu’ils ne fournissent pas un salaire permettant de vivre correctement ; en sens inverse, les enfants de migrants ne peuvent pas massivement accéder à des postes satisfaisants réservés aux Français. Comment lutter contre cette évolution : tarir les entrées pour intégrer pleinement ceux qui sont déjà là ? Ouvrir les frontières en espérant que les nouveaux arrivants occuperont les mauvais emplois, ce qui ferait monter progressivement les migrants en place dans la hiérarchie des emplois, mais peut-on accepter cette racialisation du marché du travail ?